道都警護の要のポジション

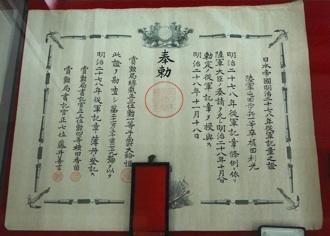

山鼻兵村が他の兵村と際だって異なる特徴は、札幌の中心部に位置していること。現在の山鼻小学校と行啓通を挟んだ公園周辺には、第二中隊本部はじめ練兵場などの付属施設が立ち並んでいた。北海道開拓使や屯田兵本部まで駆け足で20分もあれば警備完了となった。右の写真は、日清戦争の従軍記章の証書。

兵村から文教市街地へ大きく変貌

特異な立地ゆえに山鼻兵村の変貌ぶりも、他の兵村とは大きく違った。兵村から養蚕と大麻栽培の農村を経て、明治43(1910)年に札幌市に編入されると、文教地区へと変わっていった。兵村としての名残はほとんど残っておらず、資料室に保存された生活具、農具などから当時をしのぶほかない。

とりびあ

明治天皇は明治14(1881)年に北海道を行幸され、山鼻小学校で生徒の裁縫作品や屯田兵の収穫物などが天覧に供された。その際、天皇は道路脇の大木に目をとめ、その名前を尋ねられた。その後、兵村ではこの木を「お声掛かりの檞(かしわ)」と名付け、保存に努めたが、昭和50(1975)年ころには枯れてしまい、屯田兵の子孫らをがっかりさせた。しかし、幸いなことに札幌市が実生の苗を育てていたことから、その苗木が山鼻公園に植えられ、「お声掛かり」の栄誉はしっかりと受け継がれた。

みどころ

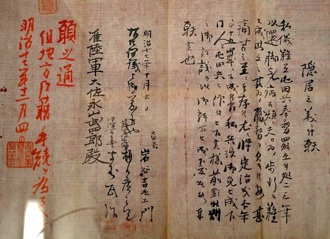

資料室には、屯田兵に関する貴重な古文書が展示されている。明治17(1884)年10月6日付けで岩谷吉左エ門が永山武四郎准大佐に宛てた文書は、「隠居許可願」。その理由は「脚気を患い、歩行も困難で職務を全うできない」とし、倅(せがれ)に家督を譲りたい旨が綴られている。民法制定前の時期でもあり、いわば武家の作法に従った隠居願で、これに対し屯田事務局長名で願い出通りに許可すると朱筆されている。

よりみち

記念館西側の山鼻小学校の校庭には、かつて屯田兵の練兵場があった。行啓通を挟んで向かえの山鼻公園には、屯田兵入植から20周年を記念して明治27(1894)年に「山鼻兵村開設碑」が建立された。題字は、屯田兵司令官・永山武四郎の揮毫。少し足を延ばすが、中央区南29条西11丁目には「山鼻屯田兵の像」がある。山鼻記念会館の1階はケーキとピザのレストラン「ラ・ヴェリテ」。史跡見学の途中一服によいかも...。

ラ・ヴェリテ(山鼻記念会館1階)

「山鼻屯田兵の像」(中央区南29条西11丁目 山鼻日の出公園内)

山内壮夫さん制作(1967年)